L'infographie RSE du mois

Comment impliquer ses parties prenantes dans la stratégie RSE de son entreprise ?

Une stratégie RSE devient pleinement pertinente lorsqu’elle s’ouvre à l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise. Clients, collaborateurs, fournisseurs, collectivités, associations… tous ces acteurs contribuent, influencent ou vivent les impacts des décisions prises.

Impliquer ces parties prenantes, c’est faire le choix d’une démarche ancrée, partagée et construite sur des bases solides. C’est aussi un levier puissant pour renforcer la performance globale, l’acceptabilité des choix stratégiques et la durabilité des actions mises en place.

Dans cet article, découvrez les étapes clés pour créer un lien solide, les données qui en prouvent l’utilité, ainsi que des leviers concrets pour aller plus loin.

Comment structurer l’implication de ses parties prenantes ?

Avant de penser co-construction ou innovation sociale, il est important de bien poser les fondations. Ce sont elles qui donneront de la cohérence et de la solidité à l’ensemble de la stratégie RSE. Voici les 4 étapes incontournables à mettre en place.

1- Identifier et cartographier ses parties prenantes

Tout commence par une vision claire de son environnement. Il s’agit d’identifier les acteurs concernés ou impactés :

- Internes (salariés, représentants du personnel)

- Externes (clients, partenaires, ONG, collectivités, etc.).

Des outils comme la cartographie influence/intérêt ou la grille de Mitchell (pouvoir, légitimité, urgence) aident à structurer cette phase et à prioriser les relations clés.

2. Comprendre et hiérarchiser les attentes

Une fois les parties prenantes identifiées, l’étape suivante consiste à écouter leurs attentes. Cela peut se faire via :

- des enquêtes,

- des ateliers d’échange,

- des entretiens,

- une veille active.

Ces retours sont ensuite croisés avec les priorités stratégiques de l’entreprise à l’aide d’une matrice de matérialité, pour faire émerger les sujets les plus importants et les plus sensibles.

3. Intégrer les enjeux dans la stratégie de l’entreprise

Les informations recueillies ne doivent pas rester au stade du diagnostic. Elles doivent :

- nourrir les décisions,

- guider les orientations

- affiner les plans d’action.

L’objectif : faire en sorte que les engagements RSE soient réellement connectés aux préoccupations exprimées, et que les arbitrages soient clairs, assumés et argumentés.

4. Organiser un dialogue dans la durée

L’implication ne se joue pas en une seule fois. Créer un cadre d’échange régulier (comité de parties prenantes, plateforme collaborative, groupes de travail mixtes…) permet de maintenir un lien actif, d’actualiser les attentes et de renforcer la dynamique.

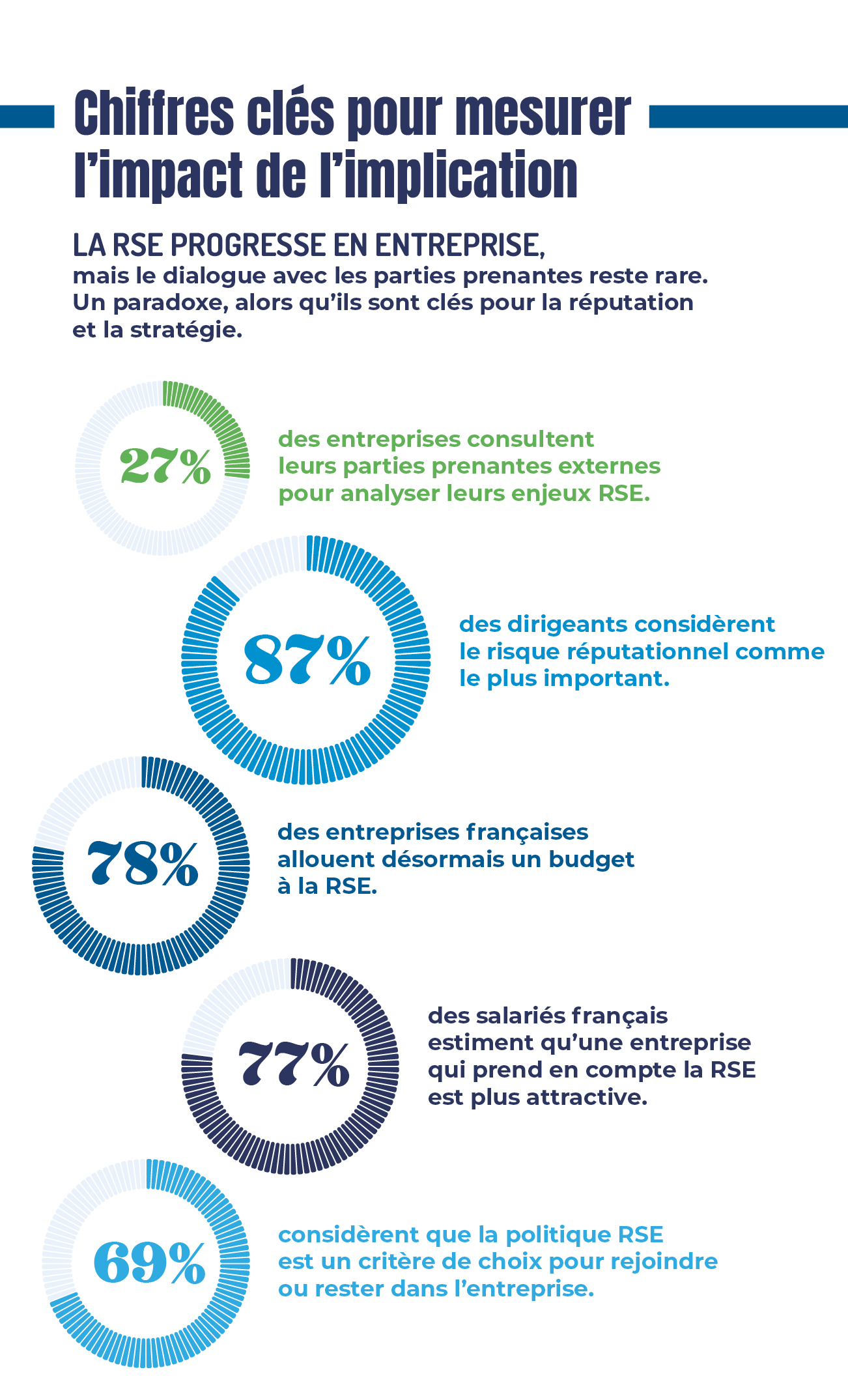

Chiffres clés pour mesurer l’impact de l’implication

Pour mieux comprendre l’impact réel de l’implication des parties prenantes, quelques données actuelles permettent de prendre du recul :

- 27 % des entreprises interrogent leurs parties prenantes externes dans le cadre d'une analyse de matérialité ou de risques extra-financiers (Tennaxia, 2021)

- 87 % des dirigeants considèrent le risque réputationnel comme le plus important. (Deloitte, 2024)

- 78 % des entreprises françaises allouent désormais un budget à la RSE (Baromètre RSE 2023)

- 77 % des salariés français estiment qu’une entreprise qui prend en compte la RSE est plus attractive

- 69 % considèrent que la politique RSE est un critère de choix pour rejoindre ou rester dans l’entreprise (Sondage OpinionWay, 2023)

La RSE s’installe dans les entreprises françaises, avec des budgets dédiés et des salariés de plus en plus sensibles à ces enjeux. Pourtant, le dialogue avec les parties prenantes reste encore marginal. Un paradoxe, alors même que leur perception est au cœur du risque réputationnel. Ces chiffres montrent qu’impliquer son écosystème n’est pas un détail, mais un levier stratégique encore sous-exploité.

Renforcer l’impact de la démarche : 5 leviers indispensables

Une implication réussie repose autant sur la méthode que sur la régularité et la profondeur du lien. Voici cinq leviers concrets pour consolider la dynamique dans le temps :

1. Nommer un responsable du lien avec les parties prenantes

Un référent dédié facilite la coordination, centralise les remontées, incarne la démarche en interne et devient un point de contact pour les acteurs concernés. Ce rôle donne du poids au sujet et renforce la cohérence des échanges.

2. Mettre en place des indicateurs de pilotage

Suivre des indicateurs simples (fréquence des échanges, diversité des acteurs impliqués, taux de réponse, intégration des attentes dans les projets…) permet d’évaluer la qualité du dialogue et d’en piloter l’évolution.

3. Organiser la traçabilité des contributions

Formaliser les retours, structurer leur analyse, garder une trace des décisions associées… cette mémoire collective permet de valoriser les contributions et d’assurer une continuité dans la prise en compte des attentes.

4. Former les équipes à la posture de dialogue

Les collaborateurs qui interagissent avec des parties prenantes doivent pouvoir écouter, reformuler, dialoguer et traiter les demandes. Des formations courtes, ancrées dans les situations du quotidien, renforcent la capacité de l’entreprise à dialoguer de manière constructive.

5. Impliquer directement les parties prenantes dans certains projets

Associer certains acteurs à la conception ou à la mise en œuvre de projets stratégiques (ex. politiques RSE, programmes d’impact local) permet de construire des solutions mieux acceptées, plus réalistes et souvent plus innovantes.

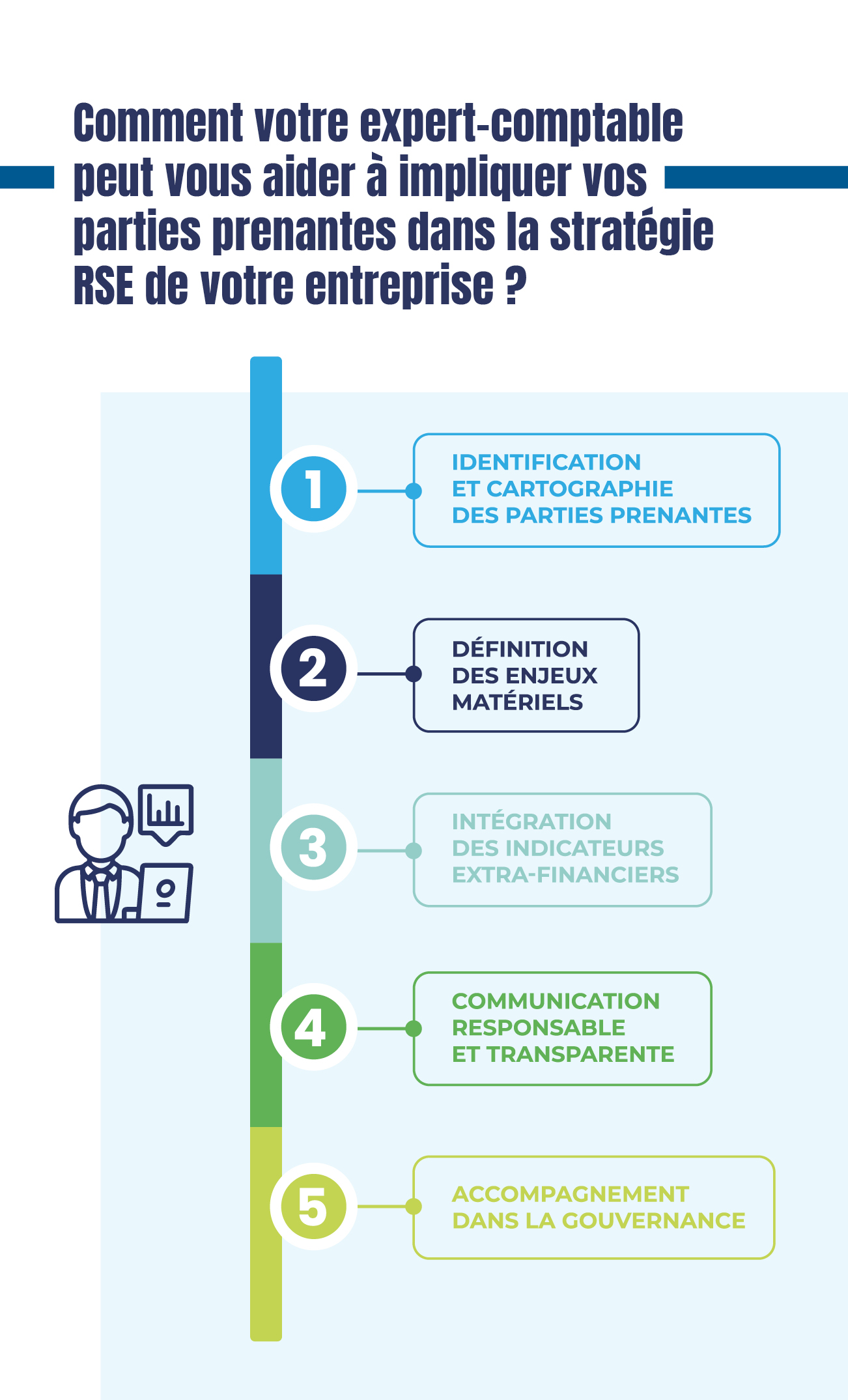

Comment votre expert-comptable peut vous aider à impliquer vos parties prenantes dans la stratégie RSE de votre entreprise ?

Pour intégrer efficacement la stratégie RSE dans la vision globale de l’entreprise, l’implication des parties prenantes est essentielle. Dans ce contexte, l’expert-comptable peut jouer un rôle stratégique et souvent sous-estimé.

1. Identification et cartographie des parties prenantes

L’expert-comptable, par sa connaissance fine de l’environnement de l’entreprise (clients, fournisseurs, collaborateurs, banques, institutions, etc.), peut aider à dresser une cartographie des parties prenantes. Cette première étape est indispensable pour structurer une démarche RSE cohérente et orientée vers le dialogue.

2. Définition des enjeux matériels

En croisant les attentes des parties prenantes avec les impacts réels de l’entreprise, l’expert-comptable contribue à prioriser les enjeux RSE les plus pertinents (environnement, conditions de travail, éthique, ancrage territorial, etc.). Il peut faciliter des ateliers de concertation ou structurer des enquêtes de satisfaction.

3. Intégration des indicateurs extra-financiers

L’expert-comptable formé à la mesure de la performance extra-financière est un allié pour l’intégration des indicateurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Il peut ainsi proposer des tableaux de bord RSE clairs et compréhensibles pour l’ensemble des parties prenantes, rendant tangible la stratégie RSE.

4. Communication responsable et transparente

En tant que garant de la fiabilité de l’information, l’expert-comptable est un acteur de confiance pour rédiger ou valider les rapports RSE, les bilans carbone ou les rapports de durabilité (CSRD, DPEF, etc.). Ces documents, bien construits, permettent de renforcer le lien de confiance avec les parties prenantes.

5. Accompagnement dans la gouvernance

Enfin, l’expert-comptable peut jouer un rôle de facilitateur dans les instances de gouvernance, en intégrant les parties prenantes dans des comités RSE ou dans les décisions stratégiques. Il peut aider à instaurer une logique d’amélioration continue et de transparence.

Conclusion

Impliquer ses parties prenantes, c’est donner de la consistance à sa stratégie RSE. C’est ouvrir un espace de dialogue où les décisions ne sont pas prises dans une bulle, mais enrichies par des regards variés, parfois critiques, mais toujours utiles.

Cela demande de la méthode, de la clarté, de la régularité. Mais c’est une force. Car les entreprises qui entretiennent ce lien construisent une stratégie plus robuste, plus cohérente, et surtout plus durable.

Citation

« Dialoguer avec les parties prenantes est une opportunité de co-construire des solutions, d’anticiper les risques et de renforcer la pertinence de la stratégie RSE. » MEDEF, Guide “Dialogue avec les parties prenantes” (2022)

Lire le dossier

Lire le dossier